CPL (Categorical Programming Language) は、圏論の概念に基づいて設計されたプログラミング言語です。CPLでは、通常のプログラミング言語で「データ型」や「関数」と呼ばれるものが、圏論における「対象」と「射」として扱われます。

| 集合論 | 関数型プログラミング | CPL |

|---|---|---|

| 集合 | データ型 | 対象 |

| 写像 | 関数 | 射 |

left object (始対象的構造) と

right object (終対象的構造) による対称的な設計このチュートリアルでは、以下の知識があると理解しやすいでしょう:

圏論の知識は必要ありません。このチュートリアルを通じて、CPLの使い方とともに圏論の基本的な概念を学ぶことができます。

left object と right object

の違いと、圏論における双対性CPLのREPL (Read-Eval-Print Loop) では、以下のコマンドを使用します。このセクションでは概要のみを説明し、詳細は実際の使用例の中で学んでいきます。

edit:

複数行編集モードに入ります。データ型の定義などに使用します。セミコロン

(;) で編集モードを終了しますshow <式>:

射(関数)の型(定義域と余域)を表示しますshow object <関手>:

対象(データ型)の詳細情報を表示しますshow function <関数>:

ファクトライザ(高階関数)やユーザー定義関数の型を表示しますlet <名前> = <式>:

射に名前を付けて定義しますlet <名前>(<引数>) = <式>:

パラメータを持つ射を定義しますsimp <式>:

式を簡約(計算)しますsimp full <式>:

式を完全に簡約します(simpだけでは簡約が進まない場合に使用)it: 直前の計算結果を参照しますload <ファイル名>:

ファイルから定義を読み込みますhelp: ヘルプを表示しますexit: CPLを終了します起動すると以下のような画面になります。

Categorical Programming Language (Haskell version)

version 0.1.0

Type help for help

cpl> CPLには組み込みのデータ型がなく、全てのデータ型は明示的に定義する必要があります。

何をするにも、他の関数型言語におけるユニット型に相応する終対象 (terminal object) が必ず必要なため、まずはこれを定義します。

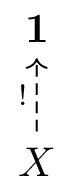

圏論において、終対象 1 とは「どの対象

X

からも、ただ一つだけ射が存在する対象」のことです。これは「終点」のような役割を果たし、情報を持たない(あるいは唯一の値しか持たない)対象を表します。ただ一つだけ存在する射を

! と書きます。

図式で描くと以下のような状況です。

プログラミングとの対応:

() 型(ユニット型)void や unit 型それでは、CPLで終対象を定義します。 edit

コマンドを用いて、複数行編集モードに入り、データ型の定義を入力し、セミコロン

; で複数行編集モードを終了します。

cpl> edit

| right object 1 with !

| end object;

right object 1 definedright object 1 defined と出力され、終対象 1

が定義できました。

定義された対象の詳細な情報は show object

を用いて表示することができます。

cpl> show object 1

right object 1

- natural transformations:

- factorizer:

----------

!: *a -> 1

- equations:

(RFEQ): 1=!

(RCEQ): g=!

- unconditioned: yes

- productive: ()対象 1 が定義されると同時に任意の対象から終対象への特別な射

! も定義されています。

show

コマンドを使うことでも、射の型(定義域と余域)を表示することができます。

ここで *a

は対象を表す変数で、したがってこれは任意の対象から終対象 1

への射を表しています。

cpl> show !

!

: *a -> 1続いて、 直積 (product) を定義します。直積は、二つの対象を組み合わせて一つの対象を作る操作です。

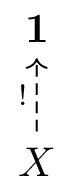

圏論において、直積 A × B (CPLでは

prod(a,b)) は「二つの対象 A と B

の情報を両方とも保持する対象」として定義されます。これは以下の性質を持ちます:

π₁: A × B → A と π₂: A × B → B

が存在するX から A と B

への射 f: X → A と g: X → B

があれば、それらを組み合わせた唯一の射 ⟨f,g⟩: X → A × B

が存在し、 π₁ ∘ ⟨f,g⟩ = f と π₂ ∘ ⟨f,g⟩ = g

を満たす(このような性質は普遍性と呼ばれます)図式として描くと以下のようになります:

プログラミングとの対応:

(a, b) 型(タプル)それでは、CPLで直積を定義します:

cpl> edit

| right object prod(a,b) with pair is

| pi1: prod -> a

| pi2: prod -> b

| end object;

right object prod(+,+) defined(ここで pi1, pi2

の定義域では、今定義しようとしている対象 prod

については引数を省略して書くことになっていることに気をつけてください。これは「x -> a,

x -> b を備えた x の中で最も普遍的なものを

prod(a,b) と定義する」という意図ですが、x

という名前を新たに導入することを避けて、prod

という名前を再利用していると考えると良いでしょう)

終対象の場合と違って、直積は prod(a,b)

はパラメータを取る対象になっており、定義結果では prod(+,+)

と表示されます。 + は共変性を表し、 prod

は2引数で、どちらの引数についても共変であることが分かります。

show object を用いて詳細を表示します。

cpl> show object prod

right object prod(+,+)

- natural transformations:

pi1: prod(*a,*b) -> *a

pi2: prod(*a,*b) -> *b

- factorizer:

f0: *a -> *b f1: *a -> *c

------------------------------

pair(f0,f1): *a -> prod(*b,*c)

- equations:

(REQ1): pi1.pair(f0,f1)=f0

(REQ2): pi2.pair(f0,f1)=f1

(RFEQ): prod(f0,f1)=pair(f0.pi1,f1.pi2)

(RCEQ): pi1.g=f0 & pi2.g=f1 => g=pair(f0,f1)

- unconditioned: yes

- productive: (yes,yes)終対象の場合と異なり、直積の場合には射影を表す二つの射

pi1, pi2

が同時に定義されています(show

コマンドでも型を確認してみましょう)。

また、 f: a -> b と g: a -> c から

pair(f,g): a -> prod(b,c) を作る関数 (ファクトライザ)

pair も同時に定義されています。上で ⟨f,g⟩

と書かれていた射は今回入力した直積の定義では pair(f,g)

と表記されます。 ファクトライザ pair 自体は射ではないので

show で表示することは出来ず、 show function

を使うことで型を表示できます。

cpl> show function pair

f0: *a -> *b f1: *a -> *c

------------------------------

pair(f0,f1): *a -> prod(*b,*c)また、prod は対象 a, b を対象

prod(a,b) に写すだけでなく、射 f: a -> c,

g: b -> d を prod(a,b) -> prod(b,d)

へと写します。圏論における 関手 (functor)

は対象を対象に、対象の間の射を写された対象の間の射へと写します。

show function prod とすることで、 prod

の射に対する作用の型を確認することができます。

cpl> show function prod

f0: *a -> *c f1: *b -> *d

---------------------------------------

prod(f0,f1): prod(*a,*b) -> prod(*c,*d)また、 equations

を見ると、以下の4つの等式が成り立つことが分かります。なお、ここで使われている

. は射の合成 (composition)

を表す記法で、g.f は「まず f を適用し、次に

g を適用する」という意味です(数学の記法 g ∘ f

に対応します)。

pi1.pair(f0,f1)=f0

pi2.pair(f0,f1)=f1

prod(f0,f1)=pair(f0.pi1,f1.pi2)

prod の pair と pi1,

pi2 による定義)pi1.g=f0 & pi2.g=f1 => g=pair(f0,f1)

g が pair(f0,f1)

と同じ条件を満たすのであれば g=pair(f0,f1) 、すなわち

pair(f0,f1) は一意)次に、関数を値として扱うための構造である 指数対象 (exponential object) を定義します。

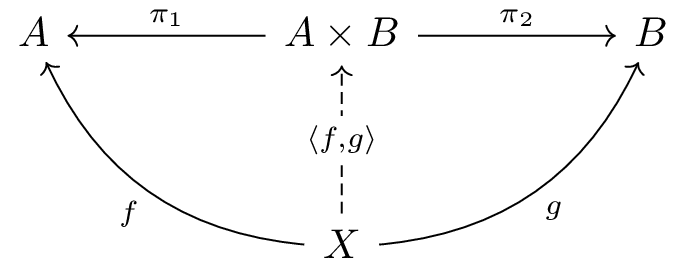

指数対象 Bᴬ (CPLでは exp(a,b) と表記)

は「A から B

への射全体を表す対象」です。これは以下の性質を持ちます:

eval: Bᴬ × A → B が存在し、関数を値に適用できる

eval

という名前で呼んでいますが、関数型プログラミングの文脈では

apply と呼ぶ方が自然でしょう)f: X × A → B に対して、カリー化された射

curry(f): X → Bᴬ が一意に存在し、

eval ∘ (curry(f) × I) = f を満たす

I: A → A は恒等射を、 ×

は直積の射への作用を表しています)図式として描くと以下のようになります:

なぜ指数対象が「関数空間」なのか? 集合の圏で具体的に考えてみましょう。

Bᴬ は {f | f: A → B}

という関数の集合そのものですeval(f, a) = f(a)

です。つまり「関数 f とその引数 a

のペアを受け取り、適用結果を返す」という操作ですf: X × A → B

に対して、curry(f)(x) は a ↦ f(x, a)

という関数を返します。つまり二引数関数を「関数を返す一引数関数」に変換する操作がカリー化ですX × A → B

の関数」と「X → Bᴬ

の関数」が一対一に対応するという性質こそが、Bᴬ

を関数空間として特徴づけています。この対応が、プログラミングにおけるカリー化と関数適用の関係に他なりませんプログラミングとの対応:

a -> b 型(関数型)終対象、直積、指数対象を備えた圏はカルテシアン閉圏 (Cartesian Closed Category) と呼ばれ、ラムダ計算や関数型プログラミングの理論的基礎となっています。

それでは、CPLで指数対象を定義します:

cpl> edit

| right object exp(a,b) with curry is

| eval: prod(exp,a) -> b

| end object;

right object exp(-,+) definedshow object を使って詳細を表示してみます。

cpl> show object exp

right object exp(-,+)

- natural transformations:

eval: prod(exp(*a,*b),*a) -> *b

- factorizer:

f0: prod(*a,*b) -> *c

---------------------------

curry(f0): *a -> exp(*b,*c)

- equations:

(REQ1): eval.prod(curry(f0),I)=f0

(RFEQ): exp(f0,f1)=curry(f1.eval.prod(I,f0))

(RCEQ): eval.prod(g,I)=f0 => g=curry(f0)

- unconditioned: yes

- productive: (no,no)関数適用を行う eval 、カリー化を行う curry

、圏論での指数対象の条件などが定義されていることが分かります。

show function を使って関手 exp

の射に対する作用を確認してみましょう。

cpl> show function exp

f0: *c -> *a f1: *b -> *d

------------------------------------

exp(f0,f1): exp(*a,*b) -> exp(*c,*d)exp の引数となる射の向きと、exp

のパラメータが始域から余域に変化する方向に注目してください。

f0 は *c -> *a

という関数の向きに対して、結果のパラメータは逆向きの *a

から *c へ変化f1 は *b -> *d

という関数の向きに対して、結果のパラメータは順方向の *b

から *d に変化しています。これは exp

が第一引数について反変(contravariant)、第二引数について共変(covariant)な関手であることを意味しています。exp

の定義時や show object exp で表示されていた

exp(-,+) はこのことをコンパクトに表現した記法です。

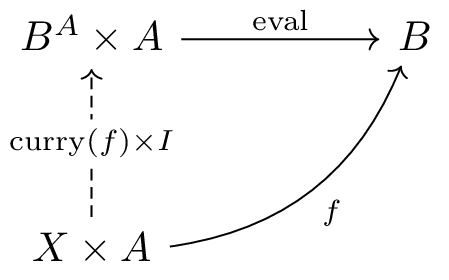

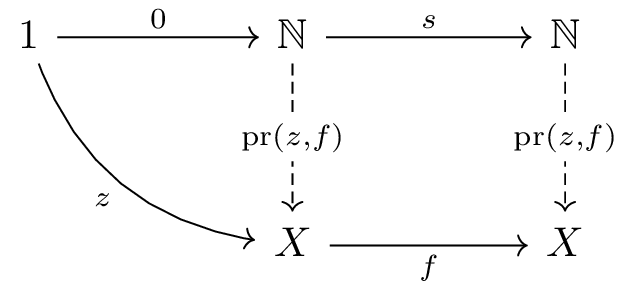

自然数対象 (natural numbers object) は、0と後続関数によって定義される帰納的な構造です。

自然数対象 ℕ は以下の要素によって特徴付けられます:

0: 1 → ℕ(初期値)s: ℕ → ℕ(succ、+1する関数)X と射 z: 1 → X および

f: X → X に対して、帰納的に定義された唯一の射

pr(z,f): ℕ → X が存在し、 pr(z,f) ∘ 0 = z と

pr(z,f) ∘ s = f ∘ pr(z,f) を満たすこの pr (primitive recursion、原始再帰)

は数学的帰納法に対応し、自然数上の関数を定義する基本的な方法です。

これを図式として描くと以下のようになります。

矢印の向きに注意してください。これまで取り扱ってきた終対象・直積・指数対象では、その対象を余域とする一意な射が存在したのに対して、自然数対象の場合には、逆にその対象を始域とする一意な射が存在します。

プログラミングとの対応:

ペアノの公理による自然数の定義

Haskellの以下のようなデータ型に相当:

data Nat = Zero | Succ Nat再帰的な計算(畳み込み、fold)

それではCPLで自然数対象を定義しましょう。これまで扱ってきた、その対象を余域とする一意な射が存在する場合には

right object

として対象を定義していましたが、その対象を始域とする一意な射が存在する場合には

left object として対象を定義します:

cpl> edit

| left object nat with pr is

| 0: 1 -> nat

| s: nat -> nat

| end object;

left object nat definedshow object nat

とすることで、情報を表示してみましょう。

cpl> show object nat

left object nat

- natural transformations:

0: 1 -> nat

s: nat -> nat

- factorizer:

f0: 1 -> *a f1: *a -> *a

-------------------------

pr(f0,f1): nat -> *a

- equations:

(LEQ1): pr(f0,f1).0=f0

(LEQ2): pr(f0,f1).s=f1.pr(f0,f1)

(LFEQ): nat=pr(0,s)

(LCEQ): g.0=f0 & g.s=f1.g => g=pr(f0,f1)

- unconditioned: no

- productive: ()ゼロと後者関数を表す 0 と s

、また数学的帰納法に対応する pr

およびそれらが満たすべき条件が定義されています。

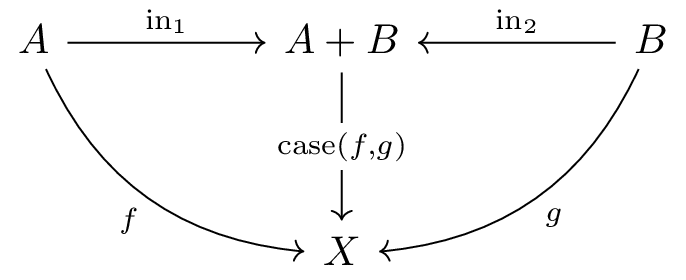

直和 (coproduct) は、「どちらか一方」を表す構造で、直積の双対概念です。

直和 A + B (CPLでは coprod(a,b))

は、二つの対象 A と B

のどちらか一方の値を持つ対象です:

in₁: A → A + B と in₂: B → A + B

が存在する(値を直和に「注入」する)X への射 f: A → X と

g: B → X があれば、それらを場合分けで組み合わせた唯一の射

case(f,g): A + B → X が存在し、

case(f,g) ∘ in₁ = f と case(f,g) ∘ in₂ = g

を満たすこれは直積の「矢印を逆にした」双対概念であり、圏論における対称性の良い例です。

図式で描くと以下のようになります(直積の図式と比較して、矢印が逆になっていることを確認してください):

プログラミングとの対応:

Either a b 型variant 型や(タグ付きの)

union 型それではCPLで直和を定義しましょう。

cpl> edit

| left object coprod(a,b) with case is

| in1: a -> coprod

| in2: b -> coprod

| end object;

left object coprod(+,+) definedcpl> show object coprod

left object coprod(+,+)

- natural transformations:

in1: *a -> coprod(*a,*b)

in2: *b -> coprod(*a,*b)

- factorizer:

f0: *b -> *a f1: *c -> *a

--------------------------------

case(f0,f1): coprod(*b,*c) -> *a

- equations:

(LEQ1): case(f0,f1).in1=f0

(LEQ2): case(f0,f1).in2=f1

(LFEQ): coprod(f0,f1)=case(in1.f0,in2.f1)

(LCEQ): g.in1=f0 & g.in2=f1 => g=case(f0,f1)

- unconditioned: yes

- productive: (no,no)show

コマンドを使って射の型(定義域と余域)を表示することができます。

cpl> show pair(pi2,eval)

pair(pi2,eval)

: prod(exp(*a,*b),*a) -> prod(*a,*b)*a や *b

は対象を表す変数であり、このような射は実際には様々な型(定義域と余域)の射の族を表しています。この族がある条件を満たすときに

自然変換 (natural transformation)

と呼ばれ、これは一般的な関数型言語における 多相関数

(polymorphic function) に対応する概念です。

上の例では、pair(pi2,eval) は任意の対象 *a

と *b

に対して機能する射であり、F(*a,*b) = prod(exp(*a,*b),*a)

という関手から G(*a,*b) = prod(*a,*b)

という関手への自然変換と考えることができます。

ここまでの定義で .

という記号が等式の中に登場していましたが、ここで改めて射の基本操作を確認しておきましょう。

. は射の合成 (composition)

を表します。射 f: A → B と g: B → C

があるとき、合成射 g.f: A → C は「まず f

を適用し、次に g を適用する」射です。数学の記法

g ∘ f に対応します(Unicode記号 ∘

もCPLでは使用可能です)。

例えば、後続関数 s: nat → nat とゼロ

0: 1 → nat を合成することで、自然数を表現できます:

cpl> show s.0

s.0

: 1 -> nat

cpl> show s.s.s.0

s.s.s.0

: 1 -> nats.s.s.0 は「0 (ゼロ) に s

(後続関数) を3回合成した射」で、自然数の 3

を表します。同様に s.s.0 は

2、s.0 は 1 です。

恒等射 (identity morphism) I

は「何もしない射」で、任意の対象 A に対して

I: A → A が存在します:

cpl> show I

I

: *a -> *a恒等射は f.I = f かつ I.f = f

を満たします。一見役に立たないようですが、関手と組み合わせて「一方の成分だけを変換し、他方はそのまま残す」際に頻繁に使います:

cpl> show prod(s, I)

prod(s,I)

: prod(nat,*a) -> prod(nat,*a)ここで prod(s, I) は「直積の第一成分に s

を適用し、第二成分はそのまま」という射です。

let

コマンドを使うことで射に名前を付け、後から名前で参照することができます。これにより、複雑な射を段階的に構築できます。

最初の例として、自然数の加算 add: prod(nat, nat) → nat

を定義しましょう。通常の関数型言語では以下のように書ける関数です:

add 0 y = y

add (x + 1) y = add x y + 1CPLでは、これを原始再帰 pr とカリー化 curry

を組み合わせて表現します。順を追って考えてみましょう。

方針: 第一引数について原始再帰 pr

を使いたいが、pr(f0, f1): nat → X

は一引数の射しか定義できません。そこでカリー化を使い、第二引数を指数対象の中に閉じ込めます

カリー化された加算 add'

を考える:

add': nat → exp(nat, nat) — 自然数 n

を受け取り「n を加える関数」を返す射pr(f0, f1) の形で定義できるf0 = curry(pi2) (ゼロの場合):

add'(0) は「0を加える関数」= 恒等関数pi2: prod(1, nat) → nat

は直積の第二成分を取り出す射で、ここでは「第一成分(終対象の唯一の値)を捨てて第二引数をそのまま返す」射として機能するcurry(pi2): 1 → exp(nat, nat) がゼロの場合の基底f1 = curry(s.eval)

(後続の場合):

add'(n+1) は「add'(n) の結果に

s を適用する関数」eval: prod(exp(nat,nat), nat) → nat は関数適用s.eval: prod(exp(nat,nat), nat) → nat

は「関数適用してから後続を取る」curry(s.eval): exp(nat,nat) → exp(nat,nat)

が再帰ステップアンカリー化:

add' = pr(curry(pi2), curry(s.eval)) を eval

と prod で元に戻す

prod(add', I): prod(nat, nat) → prod(exp(nat,nat), nat)

— 第一引数に add' を適用eval.prod(add', I): prod(nat, nat) → nat —

得られた関数を第二引数に適用以上をまとめると:

cpl> let add=eval.prod(pr(curry(pi2), curry(s.eval)), I)

add : prod(nat,nat) -> nat definedlet

では、パラメータを持つ射の定義も行うことができます。

cpl> let uncurry(f) = eval . prod(f, I)

f: *a -> exp(*b,*c)

-----------------------------

uncurry(f): prod(*a,*b) -> *cCPLでは simp

コマンドによって、射の式を簡約することで計算を行います。先ほど定義した加算の関数

add を使った射を簡約してみましょう。

cpl> simp add.pair(s.s.0, s.0)

s.s.s.0

: 1 -> natこの結果 s.s.s.0 は、後続関数 s

を3回適用したもので、自然数の3を表しています。つまり、2 + 1 = 3

という計算が行われました。

加算と同様に、乗算と階乗も定義して計算してみましょう。

乗算 mult: prod(nat, nat) → nat

は加算と同じパターン(カリー化 + 原始再帰 +

アンカリー化)で定義できます:

cpl> let mult=eval.prod(pr(curry(0.!), curry(add.pair(eval, pi2))), I)

mult : prod(nat,nat) -> natadd との違いはゼロの場合と再帰ステップだけです:

curry(0.!) —

0 × y = 0(0.!

は「何を入れてもゼロ」を返す射)curry(add.pair(eval, pi2))

— (n+1) × y = n × y + y(再帰結果 eval に

y 自身 pi2 を加える)階乗 fact: nat → nat

は少し異なる方法を使います。pr で

prod(nat, nat)

の状態(累積値とカウンタのペア)を持ち運びます:

cpl> let fact=pi1.pr(pair(s.0,0), pair(mult.pair(s.pi2,pi1), s.pi2))

fact : nat -> nat definedpair(s.0, 0) —

(1, 0) すなわち「0! = 1、カウンタ = 0」pair(mult.pair(s.pi2, pi1), s.pi2) — (acc, k)

から ((k+1) × acc, k+1) を計算pi1

で累積値(階乗の結果)を取り出す計算してみましょう:

cpl> simp fact.s.s.s.s.0

s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.0

: 1 -> nats が24回適用されているので、4! = 24

という正しい結果が得られています。

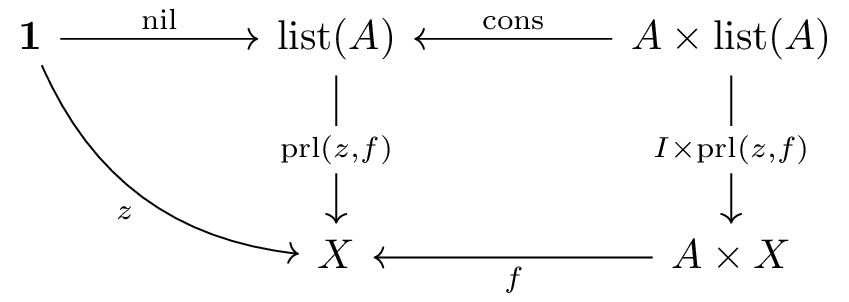

次は自然数とほぼ同じですが、少しだけ複雑なデータ型であるリスト型を定義してみます。

リストは自然数と同様に帰納的な構造を持ちますが、要素の型をパラメータとして持つ点が異なります:

nil: 1 → list(a)cons: a × list(a) → list(a)(先頭に要素を追加)prl(z,f): list(a) → b

により、リストを再帰的に処理図式を描くと以下のようになります。

これは帰納的データ型の典型例で、有限の構造を表現します。

プログラミングとの対応:

[a] 型(リスト)foldr による畳み込みそれではCPLでリストを定義してみましょう。

cpl> edit

| left object list(p) with prl is

| nil: 1 -> list

| cons: prod(p,list) -> list

| end object;

left object list(+) definedcpl> show function list

f0: *a -> *b

------------------------------

list(f0): list(*a) -> list(*b)

cpl> show object list

left object list(+)

- natural transformations:

nil: 1 -> list(*a)

cons: prod(*a,list(*a)) -> list(*a)

- factorizer:

f0: 1 -> *a f1: prod(*b,*a) -> *a

----------------------------------

prl(f0,f1): list(*b) -> *a

- equations:

(LEQ1): prl(f0,f1).nil=f0

(LEQ2): prl(f0,f1).cons=f1.prod(I,prl(f0,f1))

(LFEQ): list(f0)=prl(nil,cons.prod(f0,I))

(LCEQ): g.nil=f0 & g.cons=f1.prod(I,g) => g=prl(f0,f1)

- unconditioned: no

- productive: (no)リストも対象によってパラメータ化された対象、関手となっています。リストの射に対する作用について確認してみましょう。リスト関手の射に対する作用は関数型プログラミングではしばしば

map と呼ばれています。

cpl> show function list

f0: *a -> *b

------------------------------

list(f0): list(*a) -> list(*b)次にリスト型を用いたお馴染みの関数達を表現してみましょう。

連結(append):

cpl> let append = eval.prod(prl(curry(pi2), curry(cons.pair(pi1.pi1, eval.pair(pi2.pi1, pi2)))), I)

append : prod(list(*a),list(*a)) -> list(*a) defined逆転(reverse):

cpl> let reverse=prl(nil, append.pair(pi2, cons.pair(pi1, nil.!)))

reverse : list(*a) -> list(*a) definedhead / tail:

cpl> let hd = prl(in2, in1.pi1)

hd : list(*a) -> coprod(*a,1) defined

cpl> let tl = coprod(pi2,I).prl(in2, in1.prod(I, case(cons,nil)))

tl : list(*a) -> coprod(list(*a),1) defined後で無限リストを使う際に head / tail

という名前を使いたいので、ここでは hd / tl

という名前を使っています。また、CPLでは全域関数しか存在せず部分関数は存在しないため、余域は1との直和(他の言語における

Maybe 型や Option 型)になっています。

さらに、 head / tail の結果に再度

head / tail

を適用するのに便利なように、定義域を 1

との直和に持ち上げたバージョンも定義しておきましょう。

cpl> let hdp=case(hd,in2)

hdp : coprod(list(*a),1) -> coprod(*a,1) defined

cpl> let tlp = case(tl, in2)

tlp : coprod(list(*a),1) -> coprod(list(*a),1) defined連番 [n-1, n-2, ..., 1, 0]:

cpl> let seq = pi2.pr(pair(0,nil), pair(s.pi1, cons))

seq : nat -> list(nat) definedこれらを利用して計算を行ってみます。

一部の計算では simp だけでは簡約が進まないため、

simp full を使う必要があります。

cpl> simp seq.s.s.s.0

cons.pair(s.pi1,cons).pair(s.pi1,cons).pair(0,nil)

: 1 -> list(nat)

cpl> simp full seq.s.s.s.0

cons.pair(s.s.0,cons.pair(s.0,cons.pair(0,nil)))

: 1 -> list(nat)simp

だけでは中間的な形で止まりますが、simp full

で完全に簡約されます。結果の

cons.pair(s.s.0,cons.pair(s.0,cons.pair(0,nil)))

は、CPLにおけるリストの表現です。これは他の言語で書けば

[2, 1, 0] に対応します:

| CPLの表現 | 意味 |

|---|---|

nil |

[] (空リスト) |

cons.pair(x, xs) |

x : xs (x を xs

の先頭に追加) |

cons.pair(s.s.0, cons.pair(s.0, cons.pair(0, nil))) |

[2, 1, 0] |

他の関数の計算結果も見てみましょう:

cpl> simp hdp.tl.seq.s.s.s.0

in1.s.0

: 1 -> coprod(nat,*a)seq.s.s.s.0 は [2, 1, 0]

なので、tl で先頭を除いた [1, 0] に対し

hdp で先頭を取ると in1.s.0 (=

Just 1) になります。

cpl> simp full append.pair(seq.s.s.0, seq.s.s.s.0)

cons.pair(s.0,cons.pair(0,cons.pair(s.s.0,cons.pair(s.0,cons.pair(0,nil)))))

: 1 -> list(nat)

cpl> simp full reverse.it

cons.pair(0,cons.pair(s.0,cons.pair(s.s.0,cons.pair(0,cons.pair(s.0,nil.!)))))

: 1 -> list(nat)append.pair(seq.s.s.0, seq.s.s.s.0) は

[1, 0] と [2, 1, 0] の連結で

[1, 0, 2, 1, 0] に、reverse.it はその逆転で

[0, 1, 2, 0, 1] になります。

最後の例 simp full reverse.it では、it

を使って直前の計算結果(append.pair(seq.s.s.0, seq.s.s.s.0)

の結果)を参照しています。it は直前の simp

コマンドの結果を自動的に保存する便利な機能です。

simp と

simp full の違いCPLには二つの簡約コマンドがあります:

simp:

基本的な簡約を行います。高速ですが、簡約が途中で止まることがありますsimp full:

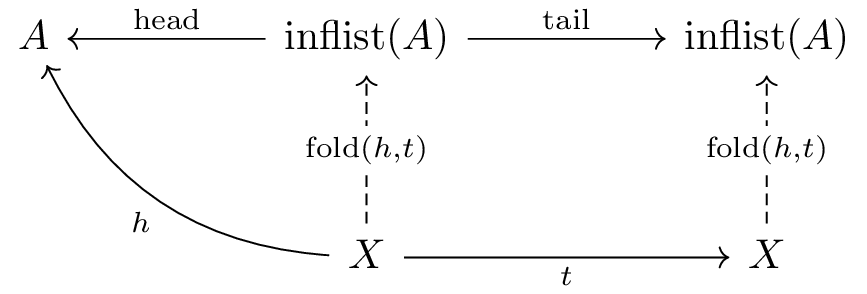

より徹底的に簡約を行います。完全に簡約された形が必要な場合に使用します自然数やリストのような有限のデータ型だけでなく、無限リストのデータ型を定義することもできます。

無限リストは、有限リストとは異なり right object

として定義されます。これは余帰納的データ型 (coinductive

type) の例です:

head: inflist(a) → a(先頭要素を取り出す)tail: inflist(a) → inflist(a)(残りの無限リストを得る)fold(h,t): x → inflist(a)

により、無限リストを展開(fold

という名前が使われていますが、現代の関数型プログラミングの慣習ではむしろ

unfold と呼ばれます)有限リストが「構築して消費する」のに対し、無限リストは「状態から展開していく」という対照的な構造を持ちます。

図式を描くと以下のようになります。

プログラミングとの対応:

unfold による生成それではCPLで無限リストを定義しましょう。

cpl> edit

| right object inflist(a) with fold is

| head: inflist -> a

| tail: inflist -> inflist

| end object;

right object inflist(+) definedcpl> show object inflist

right object inflist(+)

- natural transformations:

head: inflist(*a) -> *a

tail: inflist(*a) -> inflist(*a)

- factorizer:

f0: *a -> *b f1: *a -> *a

------------------------------

fold(f0,f1): *a -> inflist(*b)

- equations:

(REQ1): head.fold(f0,f1)=f0

(REQ2): tail.fold(f0,f1)=fold(f0,f1).f1

(RFEQ): inflist(f0)=fold(f0.head,tail)

(RCEQ): head.g=f0 & tail.g=g.f1 => g=fold(f0,f1)

- unconditioned: no

- productive: (no)それでは、無限リストを用いた射の定義と計算をしてみましょう。

まず、0, 1, 2, 3, … という増加列を作ります:

cpl> let incseq=fold(I,s).0

incseq : 1 -> inflist(nat) definedfold(I,s) は「現在の状態をそのまま head

として出力し (I)、状態に s

を適用して次へ進む」という展開規則です。初期状態 0

から始めると、0, 1, 2, 3, … という無限列になります。

cpl> simp head.incseq

0

: 1 -> nat

cpl> simp head.tail.tail.tail.incseq

s.s.s.0

: 1 -> nathead で先頭要素 0 を、head.tail.tail.tail

で4番目の要素 3 を取り出せます。

次に、二つの無限リストを交互に組み合わせる alt

を定義します:

cpl> let alt=fold(head.pi1, pair(pi2, tail.pi1))

alt : prod(inflist(*a),inflist(*a)) -> inflist(*a) definedalt は直積 prod(inflist, inflist)

を状態として、head.pi1

で第一リストの先頭を出力し、pair(pi2, tail.pi1)

で二つのリストの役割を入れ替えます(第二を先に、第一のtailを後に)。

cpl> let infseq=fold(I,I).0

infseq : 1 -> inflist(nat) defined

cpl> simp head.tail.tail.alt.pair(incseq, infseq)

s.0

: 1 -> natinfseq は 0, 0, 0, …

という定数列です。alt.pair(incseq, infseq) は 0, 0, 1, 0,

2, 0, 3, … と交互に並べた列になるため、3番目の要素(0始まりで index

2)は s.0 (= 1) です。

CPLでデータ型を定義する際、left object と

right object

という二種類の宣言方法があります。これは圏論における重要な概念である双対性

(duality) を反映しています。

right object は圏論における極限 (limit)

に基づいた構造です。極限は「他の対象から入ってくる射によって特徴付けられる」という性質を持ちます。

1:

任意の対象から1への唯一の射!prod(a,b):

二つの射f: x -> aとg: x -> bからpair(f,g): x -> prod(a,b)を作るexp(a,b): カリー化により射を作るinflist:

foldにより無限の構造を展開するleft object は圏論における余極限

(colimit)

に基づいた構造です。余極限は「この対象から他の対象へ出ていく射によって特徴付けられる」という性質を持ちます。

nat:

prにより帰納的に定義された自然数を消費(畳み込み)coprod(a,b):

caseにより二つのケースを分岐処理list:

prlにより帰納的なリスト構造を畳み込む一般的な指針:

left object(帰納的に構築される)right object(余帰納的に展開される)しかし、圏論における left と right の対称性は深遠で、CPLを使いながらこの双対性を体感できることがCPLの大きな特徴の一つです。

この left/right の区別は、圏論における以下の概念と対応しています:

| CPL | 圏論 | 性質 |

|---|---|---|

| right object | 極限 (limit)、右随伴 (right adjoint)、F-余代数 (F-coalgebra) | 普遍射により「入射」を統一 |

| left object | 余極限 (colimit)、左随伴 (left adjoint)、F-代数 (F-algebra) | 余普遍射により「出射」を統一 |

CPLでは、これらの概念が対称的に扱われ、圏論の理論が実際のプログラミングにどのように活用されるかを学ぶことができます。

このチュートリアルを通じて、CPLの基本的な使い方と、圏論の基本概念を学びました。

CPLの使い方:

edit, show,

let, simpなど)left object と

right object)圏論の概念:

right object と

left object の基礎となる概念CPLでは、他のプログラミング言語では「組み込み」として提供される構造(数値、リスト、関数など)を、すべて圏論の概念を用いて明示的に定義します。これにより:

CPLをさらに深く学ぶために、以下を試してみてください:

samples/

ディレクトリには様々なプログラム例がありますload "samples/examples.cpl"

でサンプルを読み込んで実行してみましょうsamples/ack.cpl 参照)このチュートリアルが、CPLと圏論の世界への第一歩となれば幸いです。楽しいプログラミングを!